投資初心者がウェルスナビ(NISA)をやってみた!3年間の投資運用結果公開!

この記事は約11分で読めます。

この記事では、ウェルスナビでの投資結果をご紹介します!

保険金を銀行口座に眠らせておくのはもったいない!と思い、

投資の勉強を始めました。

最初に投資をした内容

- 金利の高い口座探し(妻)

- ウェルスナビ(妻)

- トラリピ(夫)

- 個別株(夫)

今回は、ウェルスナビの資産が3年間でどのように増減したかをご紹介します。

(この記事は、あくまで個人の結果であり、同じことをすれば資産が増加することを示唆しているわけではありません。投資の判断は個人でお願いします)

夫ゆうが、血液がんになった際、数百万の保険金が下りました。

1年間の治療費として150万ほど支払っても、まだ少し余る程度あり、この大金を当時銀行口座金利0.002%に眠らせておくのは、「もったいない!」と思い、ゆうとも相談し資産運用を始めることにしました。

ですが、始めは全く知識もなくわかりませんでした。

とりあえずその当時一番金利のよさそうなauじぶん銀行を開設し、イオンのクレカを持っていたため、ウェルスナビに少しずつお金を入金しました。

ゆうも投資をしたいといい、少額の個別株とトラリピの投資を始めました。

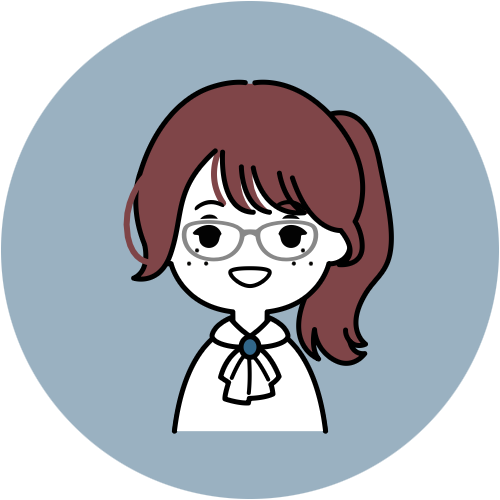

ウェルスナビへの投資(2022年4月 開始)

2022年4月21日 時点では、 +1,058円(+1.06%)

とりあえず初めは、投資初心者だったため、10万の入金から始めました。実はどのようなサービスかきちんと分からず、とりあえずロボアドバイザーがリスク許容度に合わせて分散投資をしてくれることにひかれて、手探り状態での投資をしていました。

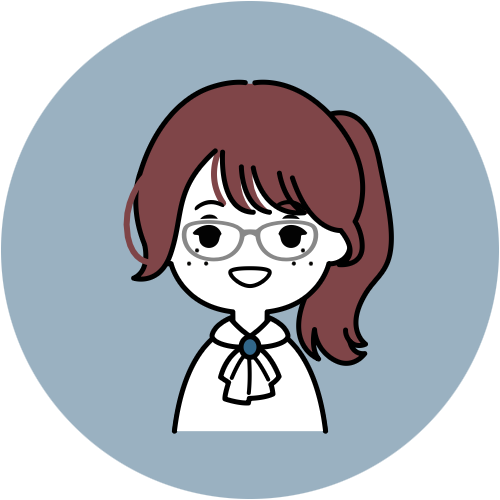

ウェルスナビへの投資(2022年10月 時点)

2022年10月31日 時点では、 +7,794円(+1.39%)

分散のために少しずつ増やし、約50万まで入金しました。画像では、+7,794円となっており、順調そうですが、-10,000円ほどになることもよくあり、プラスとマイナスを行き来していました。

この頃本当に大丈夫なんだろうか…という不安もありましたが、

インデックス投資は長い期間をかけて増やしていくことが鉄則!

という情報を信じて、そのまま放置していました。

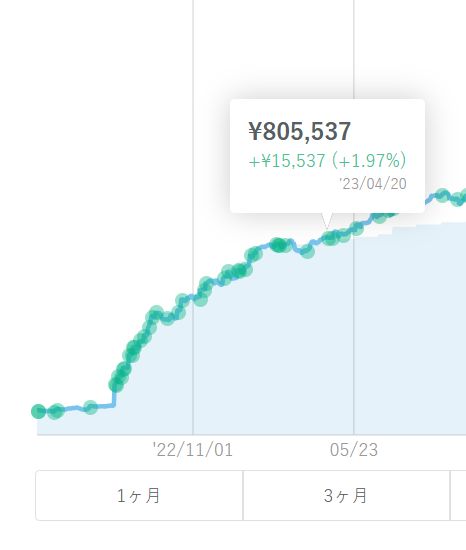

ウェルスナビへの投資(2023年4月 時点・1年経過)

2023年4月20日 時点では、 +15,537円(+1.97%)

1年経過して、ウェルスナビのマイナスはスルーしつつ、ここからはクレジットカードで毎月1万の積立をしています。

保険金は、そのほかの投資と家計の赤字補填にしていました。

黒字でもないのに、資産運用を平行して行うという恐ろしいことをしています。

配当金も出ていましたが、もったいなかったため、あまり調べることをせず、この頃にNISAに切り替えをしました。

ウェルスナビの手数料は、他の投資信託と比べて、1%(税込1.1%)と高いですが、配当金で、ウェルスナビの手数料をすべてまかなえています。

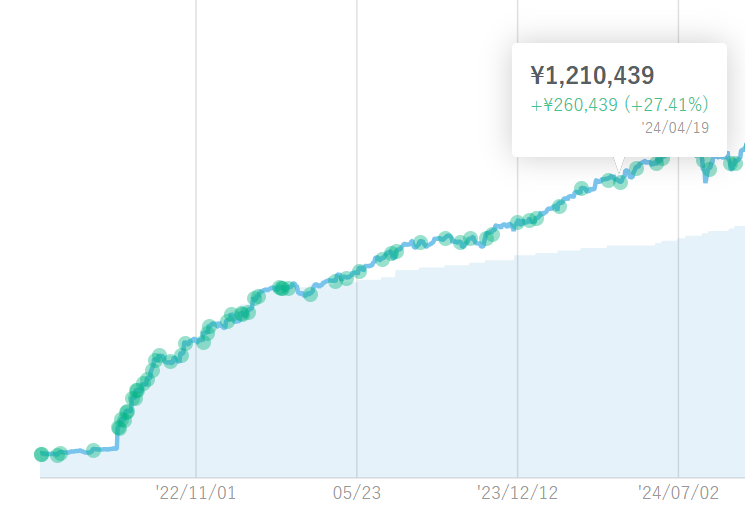

ウェルスナビへの投資(2024年4月 時点・2年経過)

2024年4月19日 時点では、 +260,439円(+27.41%)

2023年から2024年の1年間で、元金を下回ることがなくなりました。

家計簿は赤字のため、保険金はガンガン減っていきますが、

ウェルスナビが黒字になっているため、心の安定に大きく影響しました。

ゆうにも、時々運用報告はしていました。

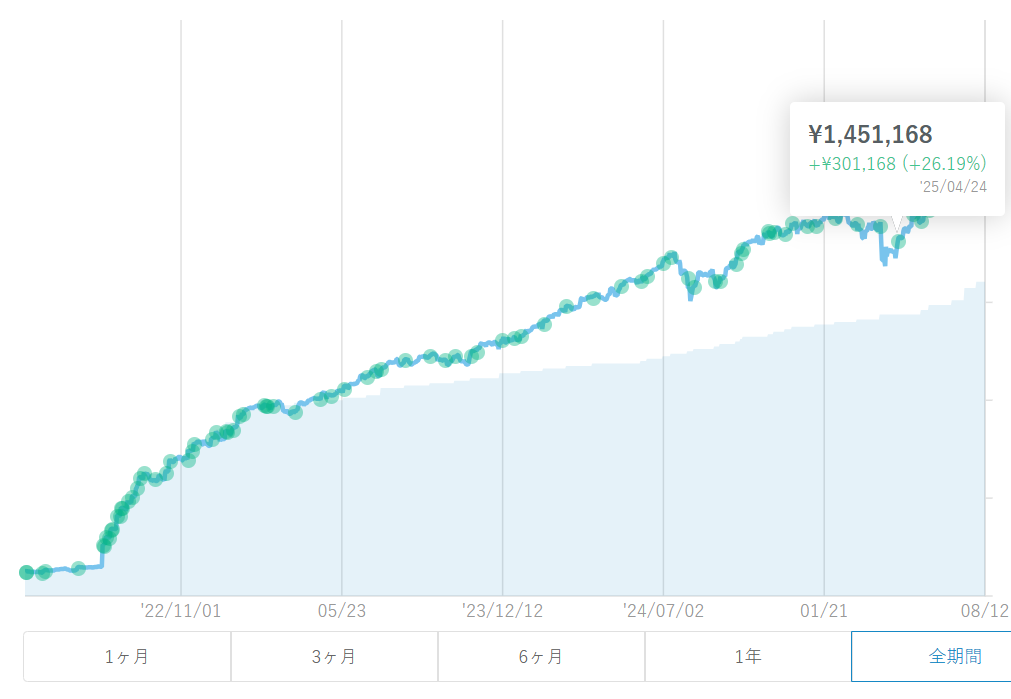

ウェルスナビへの投資(2025年4月 時点・3年経過)

2025年4月24日 時点では、 +301,168円(+26.19%)

2025年4月には、トランプ関税の影響でがくっと大きく下がりました。

正直含み益が半分ほど減ったため驚きましたが、インデックス投資は長期の投資なので、スルーしました。

このままどんどん下がったとしても、引き出すことは考えませんでした。

また、資金もなかったため買い増すこともできませんでしたが、すぐに戻ってきてやっぱり安心しました。

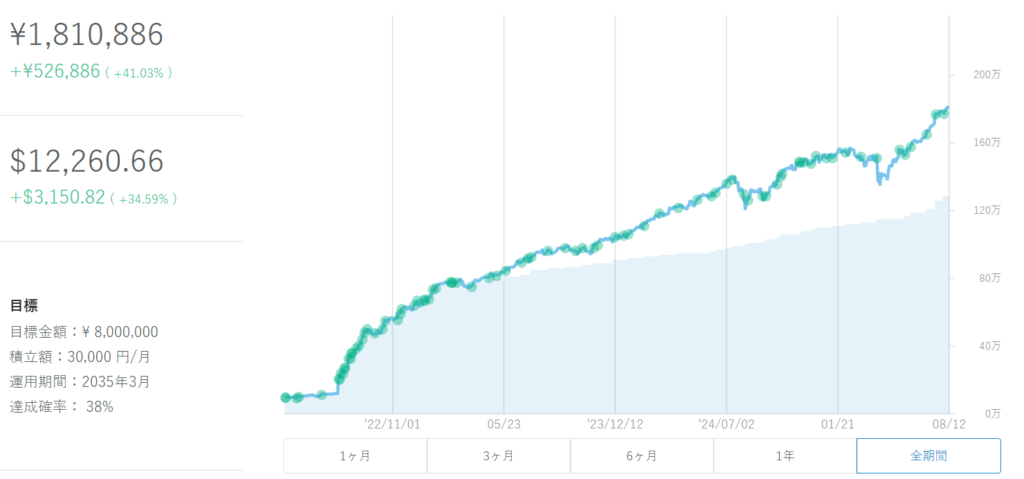

ウェルスナビへの投資(2025年8月 時点)

2025年8月12日 時点では、 +526,886円(+41.03%)

何とかプラスで推移しています。

家計に残してある保険金がなくなりどうしようもなくなれば、取り崩すしかありませんが、

そうなる前になんとか家計簿をプラスにして、この積立を解約しないように頑張っていきたいです。

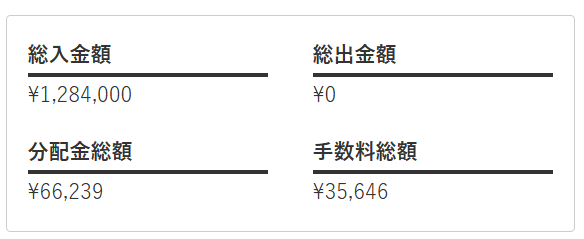

これまでのウェルスナビの手数料(参考程度に…)

2022年4月から2025年8月までの手数料総額は、5,646円

ウェルスナビの手数料は、1%(税込1.1%)なので、正直なかなか高いです。

投資信託報酬の低い他の商品を運用するのももちろんありです。

私個人が感じるメリットは、

株以外の債券や不動産や金にも分散して運用してくれる所と、

定期的にそれぞれの比率を見直して、運用してくれるところですね。

ネットで有名な投資信託は、株のみの運用だったりするため、

その安心費用かなと個人的には思っています。