高額療養費制度の病院での使い方

この記事は約7分で読めます※この記事は、2025年8月の情報をもとに記載しています。

本記事は、実体験と調べた情報に基づいて記載していますが、制度変更等により、現在の状況が変わっている場合がありますので、質問がある方は、直接、健康保険証の発行先へご相談ください。

- 病院で治療費がかかりそうな場合は、どうしたらいいの?

- 限度額適用認定証と高額療養費制度って違うの?

このような悩みを解決します。また、今後の治療費がどのようにかかっていくか、知りたい方は、治療費も紹介していますので、ぜひご覧ください。

実際のかかる治療費については、「がん患者のリアル治療費」を参考にしてみてください。※個人差や地域差があります。

病院で治療費がかかりそうな場合は、どうしたらいいの?

病院で、入院したり、治療で高額な費用がかかりそうなときには、

①「マイナンバーカード」

②「限度額適用認定証+保険証(資格確認書)」

を使用するとそれぞれの収入状況に合わせた医療費の上限の支払いで済みます。

「マイナンバーカード」を持っている人

①「マイナンバーカード」を持っている人は、受付にあるマイナンバーカードの読み込みを行う機械を操作していると、限度額適用認定証の情報提供に同意するかどうか聞かれますので、「同意する」を押すと、それで完了です。その月の支払いは、限度額が適用されます。

一番操作が簡単ですね。

「限度額適用認定証+保険証(資格確認書)」の人

②「限度額適用認定証+保険証(資格確認書)」は少し大変です。保険証(資格確認書)はお手元にあると思いますが、「限度額適用認定証」は、それぞれお持ちの健康保険証の発行先へ申請を行う必要があります。健康保険証の発行先によって申請方法が違う可能性がありますので、まずは、お手元の健康保険証の発行先へ相談されることをお勧めします。

限度額適用認定証と高額療養費制度って違うの?

結論を言うと、限度額適用認定証とは、高額医療費制度における上限の区分を証明するものになります。

限度額適用認定証を使用すると、窓口での負担に上限が適応されます。

もし、マイナンバーカードも限度額適用認定証も使用していない場合は、

自己負担額は3割となります。

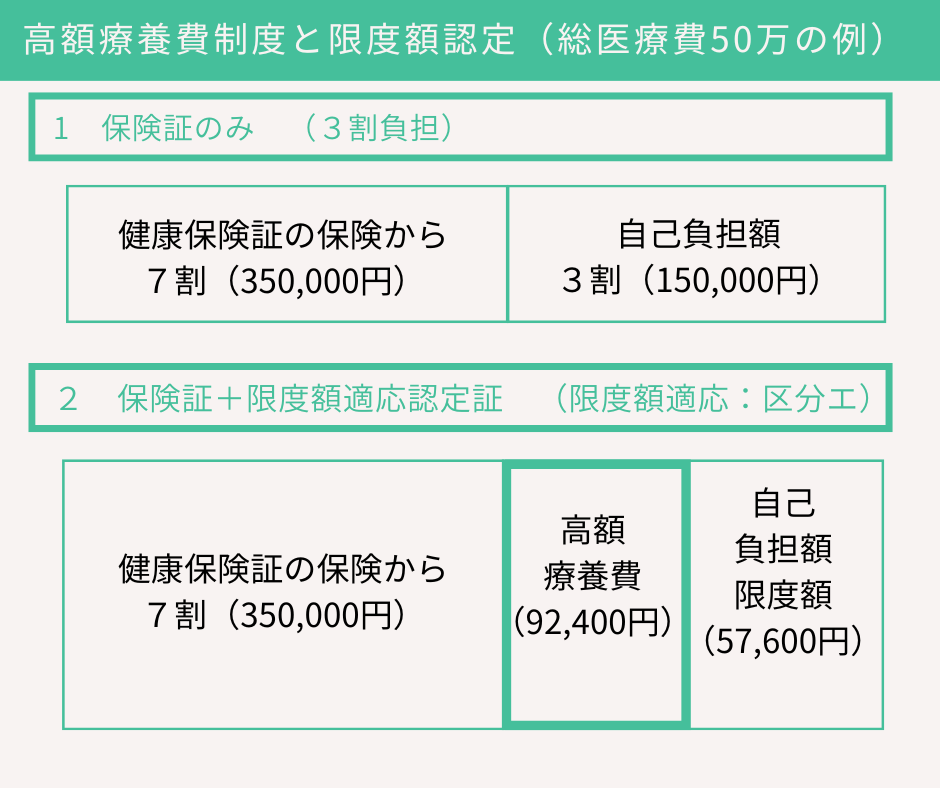

下の図をご覧ください。

保険証のみの場合(マイナンバーカードや限度額適用認定証を使用しなかった)

総治療費が50万かかった場合、窓口での支払い額(自己負担額)は、3割の150,000円となります。

そして、後日、健康保険証の発行先に自分で申請して、高額療養費92,400円の払い戻しがあります。

マイナンバーカードもしくは、限度額適用認定証を使用した場合

総治療費が50万かかり、限度額(区分エ)が適応された場合、窓口での支払い額(自己負担額)は、限度額の57,600円となります。

この場合、高額療養費92,400円は直接病院へ支払いをされます。

限度額が適用されているか否かで、窓口での支払い額に大きな差が生まれ、その後の手間も違います。

限度額の区分については、「高額療養費 区分」などで検索をするとでてきますので、そちらをご覧ください。

また、公務員や一部の保険では、さらに、一部負担金払戻金が支給され、自己負担額が25,000円まで下がりますので、自分の健康保険証の発行先をきちんと調べることをお勧めします。

皆さんの参考になれば幸いです。